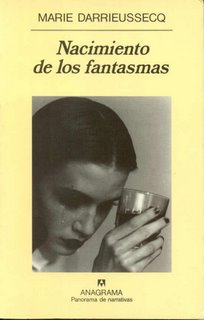

Hace unos meses leí la segunda novela de Marie Darrieussecq, titulada como este post y publicada por primera vez en 1998 -la edición en español es de 1999-. En ella, una mujer joven, que cuenta apenas siete años de casada, descubre lentamente que su esposo, cansado de hacerlo todo, no regresará de comprar el pan. Aprovechando una serie de accidentes, entre los que coinciden la crisis de identidad matrimonial, el abandono, la aprensión hacia una identidad exterior -que pasa de ser complemento a esencia de uno-, y una ingenuidad que deconstruye y envuelve el relato, esta segunda entrega de Darrieussecq nos entrega el relato limpio y sencillo de un abandono que ha sido delineado equivocadamente por una perspectiva turbia, tal vez gracias al exceso de quietud y a la pasividad de su protagonista. Aprovechando una serie de códigos narrativos que nos presentan a través de parcialidades bien elegidas y una caracterización ejemplar de la ingenuidad y el autoengaño, que discurren sobre una prosa un tanto lírica, pero precisa y sencila, Darrieussecq hace un logrado personaje femenino cuya condición -siempre esperarlo todo del marido- le deja como saldo un doloroso y extendido descubrimiento que la traslada desde la dependencia exagerada de su marido hacia la orilla de la resignación, que en la novela es -desde luego- la de la lucidez.

Hace unos meses leí la segunda novela de Marie Darrieussecq, titulada como este post y publicada por primera vez en 1998 -la edición en español es de 1999-. En ella, una mujer joven, que cuenta apenas siete años de casada, descubre lentamente que su esposo, cansado de hacerlo todo, no regresará de comprar el pan. Aprovechando una serie de accidentes, entre los que coinciden la crisis de identidad matrimonial, el abandono, la aprensión hacia una identidad exterior -que pasa de ser complemento a esencia de uno-, y una ingenuidad que deconstruye y envuelve el relato, esta segunda entrega de Darrieussecq nos entrega el relato limpio y sencillo de un abandono que ha sido delineado equivocadamente por una perspectiva turbia, tal vez gracias al exceso de quietud y a la pasividad de su protagonista. Aprovechando una serie de códigos narrativos que nos presentan a través de parcialidades bien elegidas y una caracterización ejemplar de la ingenuidad y el autoengaño, que discurren sobre una prosa un tanto lírica, pero precisa y sencila, Darrieussecq hace un logrado personaje femenino cuya condición -siempre esperarlo todo del marido- le deja como saldo un doloroso y extendido descubrimiento que la traslada desde la dependencia exagerada de su marido hacia la orilla de la resignación, que en la novela es -desde luego- la de la lucidez.Sin duda, su dependencia de la figura del marido no es solo una consecuencia de haber asumido fielmente los paradigmas amorosos, sino que responde también a una serie de presiones propias de la vida social que son ampliamente desarrolladas y expuestas en el libro. Una firme intención de ordenar la vida ajena -lejos incluso de ordenar la propia- coincide comunmente en la madre de nuestro personaje, en su suegra, y en su amiga Jacqueline. Como dispuestas por la presión de lo convencional, se suceden y convocan entre sí para acudir en auxilio y -sobre todo- tortura suya, develando los peligros del ritual social a través de sus apariciones. Paralelamente, una serie de excursiones por la ciudad avivan, sumadas a la desesperación inicial, una serie de visiones caoticas de la ciudad y la playa visitadas en tales travesías. Las percepciones se integran a su cuerpo e influyen en la complejidad de las personas que la rodean, devienen en apariciones sucesivas, espectros de su marido que intersectan el vacio dejado desde el inicio.

Pero además de la revelación y las evidencias comentadas, lo demás es fracaso. Lejos de pensarse solitaria ahora, la protagonista, luego de que una reunion "llena de extraños" organizada por su madre no logre insertarla en la 'normalidad' presentada, se devuelve a la soledad del departamento y a la contemplación de un último fantasma -el mismo en realidad-, que se queda para siempre deambulando ante sus ojos. "Pero me daba miedo descubrir, si lo aferraba, que no estaba aquí y encontrarme con que tenía en el puño [...] un concentrado fosil, [...] solo se me habría ocurrido dejarlo en una estantería para que se llenase de polvo". Cuando su temor se confirma, la enajenación que tanto ha pretendido este relato queda cristalizada completamente ante nuestros ojos: "cuando me volví a ver sola en la tartamudeante luz del alba y empecé a pensar [...] fue precisamente entonces cuando deje de preguntarme si mi marido sentía y veía todo de la misma forma como lo veía yo".